Imaginemos al viejo abogado, ya jubilado, paseando a la hora imprecisa del crepúsculo, más propicia acaso que otras horas del día para la reflexión, por los jardines de su finca de Túsculo, no lejos de Roma. Absorto en sus cavilaciones, meditabundo y grave, conversa animadamente con alguien.

sábado, 11 de octubre de 2025

El canto del cisne

miércoles, 25 de junio de 2025

El poder de la cultura contra la cultura del Poder

El verbo “colo” deriva de la raíz indoeuropea *kwel- que en su acepción originaria y material significaba voltear, es decir, remover la tierra, lo que hace el labrador cuando trabaja con la azada y el arado. Pero este verbo, además, ya en latín quería decir también habitar, vivir, por el sedentarismo que implica la agricultura frente al nomadismo, valor del que derivan los términos colonia, colono, colonizar, sin perder de vista domicilio, compuesto de 'domus' “casa” y la raíz que nos ocupa con vocalismo -i- modificado; valor que se subraya con el prefijo in-, de donde tenemos el sustantivo “íncola”, habitante, y también el moderno “inquilino”.

Cicerón en sus Conversaciones en Túsculo II, 5, dice que así como ningún campo puede ser fructífero si no se lo cultiva, (ut ager quamuis fertilis sine cultura fructuosus esse non potest), otro tanto ocurre con el alma sin instrucción (sic sine doctrina animus). Cualquiera de estos dos factores, sin su complemento, carece de vigor (ita est utraque res sine altera debilis). La filosofía es el cultivo del alma (cultura autem animi philosophia est); arranca de raíz los vicios (haec extrahit uitia radicitus) y prepara los espíritus para recibir la simiente (et praeparat animos ad satus accipiendos), se la entrega a estos, y, por así decirlo, siembra lo que, cuandro crezca, producirá ubérrimos frutos (eaque mandat iis et, ut ita dicam, serit, quae adulta fructus uberrimos ferant). [La traducción de Marciano Villanueva Salas, modificada, está tomada de Conversaciones en Túsculo, Asociación Española de Neuropsiquiatría, Madrid 2005].

domingo, 4 de agosto de 2024

Como borregos

El historiador romano Salustio nos ha transmitido un discurso de Gayo Licinio Macro (a veces llamado “Mácer” conservando su nombre original latino, en lugar de adaptarlo al castellano como se debe, que es Macro), tribuno de la plebe romana en el año 73 antes de Cristo, dirigido a la misma. La figura de Licinio Macro, que llegara a ser pretor en el 68 a. de C., y que dos años después fuera acusado de soborno y extorsión por Cicerón y condenado, lo que provocó su suicidio, no nos interesa ahora, como tampoco su labor de analista y autor de una crónica de la historia de Roma en dieciséis libros, que se ha perdido.

Cicerón admite de mala gana que nuestro Macro, que ponía especial énfasis en la lucha de clases entre patricios y plebeyos, tomando partido indiscutible por estos últimos, fue un orador de cierto valor, del que llega a decir que tenía una admirable precisión (mira accuratio) en el hallazgo y disposición del material (in inueniendis componendisque rebus) pero uno diría que era más fruto de la experiencia (ueteratoriam) que habilidad discursiva innata (oratoriam).

Nos interesa resaltar un fragmento de uno de sus discursos dirigidos a la plebe en el que establece una comparación muy significativa que se ha convertido en un tópico literario que se aplica a las personas que eligen voluntariamente la servidumbre en lugar de la libertad, actuar more pécorum (que Séneca reformula más tarde como pécorum ritu): al modo de los borregos, como el rebaño, igual que corderos... (Salustio, Historias, fragmento 48.6 Maurenbrecher), que dice así en traducción de Bartolomé Segura Ramos:

“Sin embargo todos los demás que han sido elegidos para defender vuestro derecho han vuelto contra vosotros toda su fuerza y poder por granjearse un favor, por medio de promesas o de recompensas, y consideran mejor delinquir a cambio de dinero que obrar honestamente gratis”.

Lamenta así Macro la deriva de otros tribunos de la plebe, como él, que, a diferencia de él, en lugar de defender a sus electores se han vuelto contra ellos, y han preferido faltar a su deber por dinero que representar a la plebe “gratis et amore”, es decir, por las meras gracias y amor de hacerlo, sin que medie remuneración. Hay que tener en cuenta que todos los cargos públicos en la república romana eran honoríficos, es decir, no estaban reribuidos económicamente, por lo que quien se dedicaba a la política profesionalmente no lo hacía a cambio de ningún salario, sino por el honor que eso le confería. La política era gratificante, no tenía, como en la actualidad, ningún interés económico.

“De manera que todos se han echado en brazos de la tiranía oligárquica, de esos que en nombre de la guerra han tomado posesión del erario, de los ejércitos, reinos y provincias, y tienen un alcázar en vuestros despojos”,

Todos, reprocha Macro a sus colegas, se han subordinado al dominio de unos pocos (“in paucorum dominationem”), unos pocos que han agitado el fantasma de la guerra para enriquecerse a costa del erario público

“mientras que vosotros, que sois multitud, a la manera de borregos, os entregáis a ellos para que cada uno os posea y haga usufructo de vosotros, privados de todo cuanto os dejaron vuestros mayores, con la diferencia de que vosotros mismos con los votos os dais ahora por amos a quienes antaño eran vuestros defensores”.

El reproche de Macro se dirige ahora a sus electores plebeyos acusándolos de actuar como el ganado, entregándose voluntariamente a la servidumbre de unos amos que ellos mismos han elegido democráticamente (“per suffragia”) cuando debieran velar por defender sus derechos y protegerlos.

Mientras prosigue con su resumen de la historia del conflicto entre patricios y plebeyos, presenta la tergiversación lingüística como el medio a través del cual ("per militare nomen") los patricios han logrado enriquecerse por la vía del robo.

Macro, más adelante, advierte a sus oyentes de la perversión lingüística y el peligro de modificar los nombres de las cosas (“nomina rerum”), describiendo como paz (“otium”) lo que es realmente esclavitud (“seruitium”): “Por lo que os pongo sobre aviso y os ruego que tengáis presente no cambiar los nombres de las cosas conforme a vuestra dejadez, y no llaméis tranquilidad a vuestra esclavitud.”

En Los hermanos Karamazof de Dostoyesqui se pone en boca

del Gran Inquisidor la disposición del hombre a la necesidad de

seguridad y no de libertad: la propensión a pertenecer a un grupo,

en la religión, en el partido, señalando así que nos sentimos más

seguros en el rebaño “pecorum ritu”, como había sostenido

Séneca: Les convenceremos de que no serán verdaderamente libres más que cuando hayan confiado a nuestro favor su libertad.

miércoles, 3 de julio de 2024

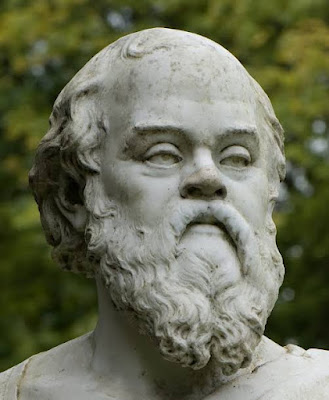

Sócrates torpedo

viernes, 26 de enero de 2024

La espada de Damoclés

No recuerdo si fue en tercero o en cuarto de bachillerato cuando oí hablar

de aquella espada por primera vez. Supongo que nos contó su historia

nuestro profesor de latín, aquel casposo dómine, aquel “señor mayor” de

cuyo nombre no puedo acordarme, y al que sus alumnos apodábamos

inmisericordemente Skippy, como el canguro australiano de un telefilme de aquellos años. El viejo profesor, que hablaba

pausadamente, emitía una y otra vez un peculiar chasquido gutural a modo

de tic nervioso, como la canguro cuando llama a sus crías, mientras

explicaba la lección con su parsimonia habitual. Después de las

vacaciones de Navidad el profesor no volvió a clase. Nunca más. Se nos

dijo que había fallecido de repente. El ilustre catedrático, dijeron,

había sido víctima de un ataque al corazón. Alguien comentó, no

obstante, que se había quitado la vida aquejado de la larga depresión

que arrastraba, aunque este hecho siempre se nos ocultó oficialmente a

sus alumnos. Teníamos entonces trece o catorce años.

Quizá fue Margarita, la profesora que vino al curso siguiente, cuando estábamos en cuarto, la que nos contó la historia de la espada. Nosotros, sus alumnos, llamábamos a esta profesora la de latín, con una expresión impersonal de carácter técnico que revelaba que había venido a ocupar la casilla que había quedado vacante, a modo de compartimento estanco, dentro del Instituto Nacional de Bachillerato. A aquella joven profesora, que vestía de un modo moderno e informal, no le gustaba que la llamásemos la de latín, como es natural. Su nombre, como no dejaba de repetirnos, era Margarita, y así quería que la llamáramos. En aquellos años, sin embargo, no era muy habitual que un alumno tuteara a un profesor, ni se dirigiera a él por su nombre propio. Se consideraba casi una falta de respeto. A nosotros tampoco nos salía espontáneamente el tuteo, aunque quisiéramos hablar con un profesor con toda naturalidad. Siempre ustedeábamos a los profesores, y si era necesario dirigirse a ellos decíamos ¡profesor! o ¡profesora!. En este último caso no era infrecuente que se nos escapara un ¡señorita!, más propio de la escuela que del instituto.

La llegada de Margarita al centro supuso una ráfaga de aire fresco. Para nosotros, sus alumnos, fue un alivio aquel cambio. Pronto descubrimos que habíamos salido ganando mucho más de lo que en principio imaginábamos. Aquella profesora de una materia en principio tan árida y abstrusa como era el latín, cuya gramática era de estudio obligatorio en tercero y en cuarto de bachillerato elemental, se reveló enseguida como una excelente contadora de leyendas mitológicas. No se limitaba a narrarnos el mito (lo que ya era de por sí bastante de agradecer), sino que, además, profundizaba en él, desentrañándonoslo, suscitando en nosotros la reflexión, y haciendo que nos interesáramos por lo que quería decirnos...

La fuerza de los mitos no siempre es inmediata, aunque sí la fascinación que ejercen. A veces es preciso que pasen algunos años para que comprendamos su mensaje. Hay que dejarlos asentarse, como los posos del café. Cuando uno oye por vez primera un mito, se da cuenta de que siempre ha estado ahí, esperando que lo oyéramos y escuchásemos, durmiendo como la princesa del cuento, o como el arpa del salón que aguarda esa mano de nieve que sabe arrancarle sus notas musicales. Los mitos dejan en nosotros su huella, su impronta es como nuestra herencia genética, y, el día menos pensado, vuelven a nuestra memoria y a nuestro corazón -los re-cord-amos, literalmente, de cor cordis "corazón"-, y nos recuerdan y ayudan a entender un poco mejor lo que nos pasa.

Lo cierto es que el resplandor de la espada de Damoclés me deslumbró la primera vez que oí hablar de ella y me ha acompañado a lo largo de muchos años y servido como una metáfora imprescindible a la hora de entender algunas cosas. Ha sido una imagen y una idea muy poderosa. Representa ese miedo que tenemos a que nos sobrevenga algo, ese pánico que nos impide disfrutar mínimamente de la vida.

Era Cicerón quien contaba la historia de Democlés/Damoclés, manteniendo la acentuación aguda griega, o Damocles según la latina más usual entre nosotros. Su nombre propio es un nombre parlante que significa orgullo o gloria del pueblo. Dioniso, el opulento tirano de Siracusa, que reinaba en la ciudad siciliana como un déspota, invitó una vez a su súbdito Damoclés, que era uno de sus aduladores, a ocupar su puesto y a comprobar lo que se sentía poniéndose en su pellejo, en medio de un lujo insultante: rodeado de diligentes sirvientes, vajillas de oro y plata, suculentos manjares... Damoclés aceptó encantado la propuesta de Dioniso. Aquello era precisamente lo que más deseaba en el mundo. El tirano complaciente le permitió a su súbdito ocupar su trono y su lugar, un lecho labrado en oro, entre mullidos cojines y tapices que representaban deliciosas escenas naturales y artificiales, auténticas obras de arte, para que experimentara personalmente lo que tanto envidiaba. Ordenó a sus sirvientes, bellísimas doncellas y efebos no menos bellos, que atendieran al mínimo gesto que hiciera su huésped, sirviéndole con prontitud y diligencia todo lo que se le antojara.

No faltaban ungüentos ni el aroma de las guirnaldas de flores frescas. Se quemaban perfumes e inciensos. Siempre había música y baile. No faltaban exquisitos manjares en la mesa al alcance de la mano. Damoclés se creía el hombre más afortunado del mundo. Había conseguido, siquiera por un momento, hacer realidad su sueño más querido: vivir como un rey.

Pero el tirano ordenó, asimismo, que se colgara del techo una espada, sujetada por la fina crin de un caballo, sobre la cabeza justamente de Damoclés, de modo que amenazara caerse en cualquier momento y clavarse en la cerviz de aquel hombre aparentemente tan dichoso... Damoclés ocupó el regio trono y extendió la mano hacia aquellas viandas en medio de un suntuoso festín donde no faltaban ni la música ni el baile. No pudo, sin embargo, disfrutar de ellas sin que un sudor frío comenzara a recorrer su frente nada más ver lo que colgaba del techo... No podía apartar la vista de aquella brillante espada desenvainada y pendiente. Ya no miraba a los espléndidos efebos que nada tenían que envidiar al mismísimo Ganimedes. Tampoco las lindas jovencitas de voluptuosos cuerpos y lascivos movimientos atraían su atención. Ya no clavaba su mirada en aquellas delicias que colmaban la suculenta mesa.

La amenaza de la muerte que se cernía sobre su vida envenenaba todas las posibilidades de goce. Hasta la guirnalda de flores se le caía sola de la cabeza... Damoclés aborreció aquello que tanto había adulado: el poder y el dinero. Había descubierto, como el rey Midas, que el oro no proporcionaba la felicidad. Se dio cuenta inmediatamente de que para ser feliz debía dejar aquel trono sobre el que pesaba aquella simbólica espada real, y, para no ser pobre abandonar aquellas riquezas.

¿Qué simboliza esa espada? No es otra cosa más que la amenaza siempre futura de nuestra propia muerte... Sin embargo, mi propia muerte, siempre futura y siempre por venir, no existe más que en mi temor o en mi deseo, es decir, en el futuro imperfecto e interminable, lo que significa que no existe aquí y ahora. No es un hecho. Ni siquiera un hecho futuro. No hay, por definición y en rigor, hechos futuros. Mi muerte no existe en el presente. Existe la otra: la muerte de los demás, la muerte ajena. Esa sí que puede causarnos dolor, por la pérdida de los seres queridos que conlleva. Aunque la vida, la gran maestra, nos enseñe, con el tiempo que los seres queridos no pueden morir del todo así como así tampoco.

La muerte y yo somos incompatibles por definición. Ya nos lo advirtió el divino Epicuro. Si yo vivo, ella no vive; si ella vive, yo estoy muerto y, por lo tanto, no puedo vivirla ni saberla. Somos incompatibles. Yo, incapaz de comprenderla ahora mismo, porque es imposible e inconcebible, la proyecto en el futuro: imagino que, en cualquier momento, puede sobrevenirme y caerme muerto yo aquí y ahora mismo por ejemplo.

Lo que aquel déspota nos quiso dar a entender a su súbdito Damoclés, y a través de él, a todos nosotros es que no hay nada dichoso, esto es, nada que sea fuente de gozo sincero y de placer satisfactorio en la vida, para aquel que alberga algún terror. No sólo para el poderoso y los que mandan, que son los más mandados. Para cualquiera de nosotros. Quizá también quiso hacernos ver que para ser feliz había que desembarazarse del deseo de querer serlo: el deseo de felicidad es un impedimento para gozar de ella.

Quid rides? Mutato nomine de te fabula narratur. (¿De qué te ríes? Cambiado el nombre, la historia se refiere a ti). Yo soy Damoclés. Damoclés soy yo. Esa es la gran enseñanza de este mito y de cualquiera: la moraleja de la fábula. No me identifico con él en cuanto adulador del poderoso, tampoco por la codicia de bienes materiales y riquezas, posición social o parcela de poder. Me identifico con él en lo fundamental: en ese miedo cerval y constitutivo que experimenta cuando descubre sobre su cabeza la amenaza pendiente (es decir futura, que va a ser) de su propia muerte, aquella que, por definición, él nunca verá. Y sin embargo pende de un hilo, como reza la expresión de estar pendiente de un hilo. El hilo es tan sutil que en cualquier momento puede romperse. Si se quiebra, la espada caerá con toda su contundencia provocando una muerte inmediata, fulminante.

La lectura de Lucrecio nos adentra en el pensamiento de que ese miedo a la muerte (o a la vida, que dirían otros: lo mismo da) es lo que ha empujado a muchos seres humanos al suicidio. La espada de Damoclés simboliza ese miedo indefinido que nos inculcan de pequeños cuando nos dicen "vas a morir" y nosotros lo asumimos formulándonos, sin querer, el famoso silogismo "Todos los hombres son mortales, yo soy un hombre; luego soy mortal".

Ahora comprendo mejor a aquel viejo profesor de latín y suicida posromántico que me enseñó a declinar el nombre latino de la rosa. Yo nunca supe para qué servía aprenderse aquella farragosa retahíla de memoria. Y me decía, y me digo, que no sirve para nada. Como las cosas más valiosas. Las cosas que no sirven para nada son las que más valen. La rosa siempre acaba ajándose. Si algo queda de ella, al fin y a la postre, no es la fragancia de su aroma, ni el color y frescura de sus pétalos, sino su nombre: sólo la palabra. ¿Para qué sirven las palabras? Para nada. Por eso son valiosas, porque gracias a ellas podemos preguntarnos una y otra vez por las cosas y podemos recordarlas trayéndolas a nuestra memoria y corazón.

jueves, 26 de octubre de 2023

Historia, magistra uitae

viernes, 22 de septiembre de 2023

¿Qué y cómo es Dios?

viernes, 18 de agosto de 2023

Miseria de la filosofía después de Sócrates

En el tratado Cuestiones académicas, libro I, 27 de Cicerón, que como filósofo

no aportó gran cosa a la filosofía pero que nos transmitió por la vía latina

gran parte del legado filosófico griego, se habla de las dos grandes escuelas filosóficas

de la antigüedad posteriores a Sócrates, que sirve como punto de inflexión en la

historia de la filosofía, dividiéndola en un antes (pre-socráticos) y un después

(post-socráticos), al igual que Jesucristo parte en dos la historia universal de la

humanidad y el cómputo de los años y los siglos en un antes y un después. Estas

dos grandes escuelas fueron los académicos y los peripatéticos, que, aunque con

distinto nombre, coincidían en lo fundamental, que es en su raigambre

platónica, dado que Aristóteles no deja de ser un heredero de Platón, aunque se

aparte de él en muchos aspectos.

sábado, 4 de marzo de 2023

Vita activa y vita contemplativa

lunes, 11 de julio de 2022

De la paz y de la guerra

La siguiente reflexión de Cicerón sobre la guerra y la paz, sacada de su contexto, que es la

séptima Filípica que escribió el orador contra Marco Antonio, me parece muy oportuna

en cualquier caso: Nec ego pacem nolo, sed pacis nomine bellum

inuolutum reformido, que viene a decir algo así: Yo no estoy contra la paz, pero me produce espanto la guerra envuelta en

el nombre de la paz.

.jpg)