Fue visitando una tras otra a todas las personalidades de la Atenas de su época, que era la de Periclés, a políticos, intelectuales, artistas, preguntándoles qué sabían. La sola pregunta resultaba impertinente porque cuestionaba la supuesta posesión de la verdad de sus sapientísimos conciudadanos.

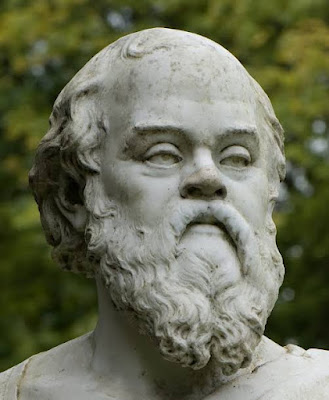

La figura de Sócrates resultó enseguida incómoda a los poderosos de aquel mundo, que es este mismo nuestro, todavía, tanto que llegaron a compararlo con un tábano, o una mosca cojonera, diríamos hoy con expresión más castiza. Pues resultaba molesto que alguien pusiera en tela de juicio la realidad preguntándose una y otra vez qué son las cosas.

Por eso se dedicó a desengañar a los que querían escucharle y conversar con él atendiéndose a razones, jóvenes mayormente de clase alta, desocupados y aún no integrados en la sociedad adulta, como el bellísimo Alcibíades, lo que le granjeó la antipatía general de los mayores y lo que acabaría llevándolo a la muerte, reo de pena capital por corromper a la juventud con sus enseñanzas, aunque más propiamente habría que llamarlas “desenseñanzas” o desengaños, así como por no creer en los dioses en los que creía la ciudad y por meter otros. Fue condenado a beber la cicuta letal por el régimen democrático de Atenas, ilustre antecedente del que padecemos ahora.

No es sólo que las apariencias engañen, como dice el refrán, y es verdad, y, por lo tanto, no hay que fiarse nunca mucho de ellas, es que, además, las apariencias son la única realidad que hay. Ya se sabe que la mujer del César no sólo debía ser honesta, sino sobre todo aparentarlo: de hecho era más importante guardar las apariencias que lo otro. A César lo retrató Salustio para siempre cuando lo contrapuso a Catón de Útica y dijo de este último: esse quam uideri bonus malebat ("prefería ser bueno a parecerlo"). Julio César, por el contrario, prefería guardar las apariencias.

Cuando se les prohibió en Atenas la entrada a los varones megarenses a propuesta de Periclés, lo que sucedió en el año 432 antes de Cristo, en que los atenienses expulsaron a los de Mégara y prohibieron el comercio entre ambas ciudades, hecho que rompió los tratados de paz vigentes y contribuyó a la guerra del Peloponeso, Euclides era capaz de hacer cualquier cosa para escuchar los razonamientos de Sócrates.

Lo segundo, que si los hubiera, que no los hay, tendrían que ir ellos a buscar a sus discípulos, y esperar a que se despertaran de la borrachera indecente, bien mediado el día, después de haber dormido todo el vino nocturno como consecuencia del botellón finisemanal. ¿Por qué beben los jóvenes? Beben para olvidar que la verdad es que no hay verdad, y que, por lo tanto, el fin-de-semana no es el fin de la semana, y el fin-de-año no es el fin de año, porque ambos vuelven siempre a renacer de sus cenizas, como el ave Fénix, y a renovarse constantemente para volver a empezar siempre el lunes o el mes de enero, porque no tiene fin de verdad, y porque, al fin y a la postre, la verdad tampoco está en los posos del vino.

Pero de Euclides de Mégara ya casi nadie se acuerda -y sin embargo a él le debemos la más ilustre de las paradojas lógicas antiguas, la del mentiroso que dice que está mintiendo (prodigiosa afirmación que resulta verdadera a condición de ser mentira, y viceversa) y el razonamiento del sorites o montón de trigo, que nos pregunta cuando el montón deja de ser tal montón si le quitamos un grano de trigo, y otro, y otro... ¿cuando solo quede un grano o ninguno?-; y de Sócrates, el Sócrates de verdad, que no escribió ni una sola palabra y no porque fuera analfabeto, que no lo era, sino todo lo contrario, del Sócrates verdadero, no del de Platón, que ese no es más que un personaje de ficción, de ese tampoco se acuerda casi nadie ya.