Propongo analizar cuatro helenismos o palabras de origen griego integradas en nuestra lengua culta que comienzan en castellano por “dem(o)-”, derivado de δῆμος “pueblo”, a saber demografía, demoscopia, demagogia y democracia, todas ellas seguidas de un derivado verbal que es, respectivamente, -grafía “descripción”, -scopia “observación”, -agogia “conducción” y -cracia “gobernación”.

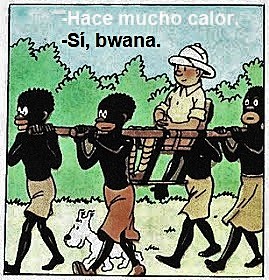

Todas tienen como objeto al pueblo, cuya definición pretenden establecer quizá vanamente, dado su carácter indefinido. Ya sabemos que 'pueblo' es muchas cosas: desde ciudad o villa (el pueblo de Madrid), a población de menor categoría opuesta a ciudad (el pueblo de Villadiego), también es el conjunto de personas de un lugar, región o país, es decir, la población o gente que lo puebla. El problema que se plantea en este caso es que no es lo mismo “el pueblo”, en general, que, si añadimos un adjetivo gentilicio particular, “el pueblo vasco”, o “el pueblo español” o “el pueblo japonés”, lo que implica constatar que hay muchos pueblos y hay una jerarquía entre ellos, pues no son equiparables, piénsese por ejemplo en el imperio y emporio de los Estados Unidos de América frente a cualquier república africana.

Pero también pueblo es sinónimo de gente humilde, común y corriente, frente a los poderosos, sin perder de vista que también es sinónimo de país o nación con gobierno propio, es decir, se quiere hacer pasar como sinónimo de Estado. No se puede olvidar tampoco que en eso que llamamos “pueblo”, del latín POPVLVS, se funden desde hace dos mil años por lo menos las dos clases sociales políticas y económicas: los patricios, que eran los padres de la patria, los de arriba, y los plebeyos, los de abajo.

Ya en griego antiguo sucedía algo parecido con la palabra δῆμος, que era por un lado el lugar donde habitaba una comunidad, y por otro las personas que habitaban dicho lugar, sin olvidar el sentido político o jerárquico, donde 'pueblo' se definía por oposición al rey, al tirano o a los gobiernos en general, y en los estados democráticos se refería al conjunto de ciudadanos libres que gobernaban sobre los que no lo eran (esclavos, mujeres y niños); adquiriendo finalmente, por extensión, el significado general de “gente, raza, pueblo”.

La demografía se encarga de hacer un estudio estadístico de una población ya sea sincrónica- o diacrónicamente, pero al hacer dicho estudio reduce lo que es un proceso a un tiempo y a un espacio determinados. Pretende, pues, con la aplicación de la estadística, que viene de estado, definir lo indefinido, reflejar el aumento o la reducción de la población, algo que está sucediendo constantemente, porque unos nacen y otros mueren, de forma que es prácticamente imposible hacer un censo sin que se modifique ipso facto. Es como tomar una fotografía de un vuelo, que implica paralizarlo, congelarlo, detenerlo.

La demoscopia, por su parte, consiste en el sondeo de opiniones, aficiones y comportamientos de la gente. Los demóscopos practican su ciencia no para saber qué opina la gente, cosa que sería imposible en su totalidad por aquello de quot homines tot sententiae, 'cuantos hombres tantas opiniones', sino para que la gente sepa mayoritariamente lo que tiene que opinar. Las encuestas demoscópicas mienten, no porque los encuestados puedan de hecho mentir, que lo hacen a veces, sino porque la opinión de una persona o de un grupo de ellas no puede ser extrapolable ni representativa de la totalidad ni de lo que opinen mil, diez mil, cien mil o un millón de las personas.

La demagogia es el arte, vamos a decir, de ganarse con toda clase de halagos y mentiras el favor popular que suele traducirse en votos; etimológicamente la palabra está emparentada con “pedagogía”: en ambos casos se trata de una ἀγωγή, agogé, una conducción o dirección, lo que implica siempre que hay un conductor o director y, por contraposición, algo distinto que es conducido o dirigido, ya sea el pueblo o ya sea el niño por los dirigentes. Desde Aristóteles la demagogia es la corrupción de la democracia, pero en realidad, la demagogia bien mirada, es la esencia misma de la democracia, como veremos a continuación.

La democracia, según la docta academia, es “el sistema político en el cual la soberanía, es decir, el poder, reside en el pueblo, que lo ejerce directamente o por medio de representantes”, es decir, toma al pueblo como sujeto y oculta lo más evidente, tomarlo también como lo que es: el objeto del gobierno. Una definición menos falsa sería: “Sistema político en el cual el pueblo, bien directamente o bien indirectamente, se gobierna a sí mismo no permitiendo que nadie que no sea él mismo lo gobierne”. Nótese que esto, que es lo más evidente, es lo que se oculta en la definición de democracia “gobierno del pueblo”, dado que es ambigua y puede entenderse de dos formas contradictorias: subjetivamente, tomando al pueblo como sujeto que ejerce el gobierno, y objetivamente, tomando al pueblo como objeto de gobierno, lo que es una contradicción en sus términos, dado que el pueblo se convierte a la vez en gobernante y en gobernado, anulándose la oposición sujeto/objeto, y diluyéndose o más bien ocultándose la idea que no la realidad la cosa del “gobierno”.

.jpg)