viernes, 17 de octubre de 2025

Cárceles

domingo, 12 de octubre de 2025

¡Carabelas de Colón, todavía estáis a tiempo!

Nada mejor que una canción para celebrar el acontecimiento que hoy se conmemora. Agustín García Calvo es el autor de la letra de "Atrás, a contratiempo", que compuso basándose en una ocurrencia de su amigo Rafael Sánchez Ferlosio, que le ofreció los dos primeros versos (Carabelas de Colón, / todavía estáis a tiempo) y que canta con gracia y desgarro Chicho Sánchez Ferlosio, hermano del escritor, que compuso la música, animando a las carabelas de Cristóbal Colón a que como monjitas arrepentidas den marcha atrás y vuelvan al puerto del que partieron sin descubrir América, un alegato contra la Historia, y contra lo que se pretende celebrar el día 12 de octubre, que se convirtió entre nosotros en el Día de la Hispanidad, de la españolidad o de la españolez, como decía don Rafael, y en nuestra Fiesta Nacional en el año del Señor de 1987 "con la intención de recordar de forma solemne momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común, asumido como tal por la mayoría de los ciudadanos".

He aquí la letra de la canción que interpretaba Chicho: Carabelas de Colón, / todavía estáis a tiempo. / Antes que el día os coja, / virad en redondo presto, / presto. / Tirad de escotas y velas, / pegadle al timón un vuelco, / y de cara a la mañana / desandad el derrotero. / Atrás, ¡a contratiempo! / Mirad que ya os lo aviso, / mirad que os lo prevengo: / que vais a dar con un mundo / que se llama el Mundo Nuevo, / nuevo; / que va a hacer redondo el mundo, / como manda Tolomeo, / para que girando siga / desde lo mismo a lo mesmo. / Atrás, ¡a contratiempo! / Por delante de la costa / cuelga un muro de silencio; / si lo rompéis, chocaréis / con terremotos de hierro, / hierro. / Agua irisada de grasas / y rompeolas de huesos, / de fruta, de cabecitas / veréis los árboles llenos. / Atrás, ¡a contratiempo! / ¡A orza, a orza, palomas!, / huid a vela y a remo. / El mundo que vais a hacer, / más os valiera no verlo, / verlo. / Hay montes de cartón-piedra, / ríos calientes de sebo, / arañas de veinte codos, / sierpes que vomitan fuego. / Atrás, ¡a contratiempo! / Llueve azufre y llueve tinta, / sobre selvas de cemento, / chillan colgadas en jaulas / crías de monos sin pelo, / pelo.

Los indios pata-de-goma, / acorazados de acero, / por caminos de betún / ruedan rápidos y serios. / Atrás, ¡a contratiempo! / Por las calles trepidantes / ruge el león del desierto. / Por bóvedas de luz blanca / revuelan pájaros ciegos, / ciegos. / Hay un plátano gigante / en medio del cementerio / que echa por hojas papeles / marcados de cifra y sello. / Atrás, ¡a contratiempo! / Sobre pirámides rotas / alzan altares de hielo / y adoran a un dios de plomo / con dientes de oro negros, / negros. / Con sacrificios humanos / aplacan al dios del miedo, / corazoncitos azules / sacan vivos de los pechos. / Atrás, ¡a contratiempo! / Trazan a tiros los barrios, / a escuadra parten los pueblos. / Se juntan para estar solos, / se mueven para estar quietos, / quietos. / Al avanzar a la muerte / allí lo llaman progreso. / Por túneles y cañones / sopla enloquecido el Tiempo. / Atrás, ¡a contratiempo!

Por eso, carabelitas, / oíd, si podéis, consejo: / No hagáis historia, que sólo / lo que está escrito está hecho, / hecho. / Con rumbo al sol que os nace, / id el mapa recogiendo, / por el Mar de los Sargazos / tornad a Palos, el puerto. / Atrás, ¡a contratiempo! / Monjitas arrepentidas, / entrad en el astillero. / Os desguacen armadores, / os coman salitre y muergos, / muergos. / Dormid de velas caídas / al son de los salineros / y un día de peregrinas, / id a la sierra subiendo. / Atrás, ¡a contratiempo! / Volved en Sierra de Gata / a crecer pinos y abetos, / criar hojas y resina / y hacerles burla a los vientos, vientos. / Allí el aire huele a vida, / se siente rodar el cielo, / y en las noches de verano / cantan grillos y jilgueros. / Atrás, ¡a contratiempo!

Pero no sólo es el día de la Fiesta Nacional, la Iglesia celebra el día de la Virgen del Pilar, en el que la virgen María se le apareció supuestamente al apóstol Santiago a la orilluca del Ebro a su paso por Zaragoza.

Y es también el día de las Fuerzas Armadas, "un día de orgullo, de satisfacción, de sentirnos más unidos que nunca, teniendo en cuenta que somos miembros de un gran país como es España", según declaraba hace unos años la actual ministra de la Guerra con motivo de esta efeméride o acontecimiento notable que se recuerda en su aniversario, que en su alocución enviaba un recuerdo cariñoso "a las familias que han perdido a sus familiares este año. Siempre estarán en nuestros corazones. Su acto de servicio no lo olvidaremos nunca". Consideraba significativamente la señora ministra que la muerte es un acto de servicio. Y, más adelante, en su breve y atropellada alocución afirmaba que "es un día muy importante para España y es un día importante para las fuerzas armadas, esas fuerzas armadas generosas, esas fuerzas armadas que están siempre en todos los lugares más difíciles y más complicados en el extranjero y en España; (...) los hombres y mujeres de las fuerzas armadas están siempre presentes con voluntad de servicio y de amor a España".

|

| "Su acto de servicio no lo olvidaremos nunca" |

miércoles, 15 de enero de 2025

Del triunfo

Según dicha interpretación, triumpe se traduciría por "brinca o salta tres veces", y sería el colofón de la danza guerrera ejecutada por la cofradía de los hermanos arvales que formaría parte del desfile de la victoria de los generales romanos. Es cierto que no tenemos en latín el verbo *triumpere, y sin embargo sí que tenemos triumpare, que habría venido a sustituirlo a la vez que se incluyó en el vocabulario el sustantivo triumpus: el paso de /p/ a /ph/, es decir la aspiración de la oclusiva labial sorda y posterior conversión en fricativa /f/, es bastante trivial, como demuestra el caso de sulpur/sulphur/sulfur, que es el viejo nombre del azufre. El griego κόλπος “seno de una persona”, pasó al latín colpus, y de ahí se aspiró a colphus, y de ahí al latín vulgar colfus, de donde nuestro golfo, para referirnos a una gran ensenada marina que se adentra en la tierra entre dos cabos y a la anchura del mar.

He aquí el texto original del Cántico según la interpetación de Agustín García Calvo, cuya letra cantó Chicho Sánchez Ferlosio a ritmo de rocanrol en su disco A contratiempo: E NOS, LASES, IOVATE / NE VELVE! RVE, MARMAR! SIN, SIN CVRRERE! INPLE ORIS! / SATVR FV! FER, E MARS! LIMEN SALI! STA, BERBER! / SE MVNI SAL! STERNE! I, ADVOCA! PET CONCTOS! / E NOS, MARMOR, IOVATO! / TRIVNPE! TRIVNPE! TRIVNPE! TRIVNPE! TRIVNPE!

viernes, 23 de diciembre de 2022

La canción de los cuatro poderes

domingo, 10 de abril de 2022

Dos prisiones

Le debemos al poeta Garci Sánchez de Badajoz (1460?-1526?), que nació probablemente en la localidad sevillana de Écija, pero vivió en Badajoz y al parecer murió loco en un manicomio, según informa José María Valverde en su Antología de la poesía española e hispanoamericana, publicada por editorial Anthropos (Barcelona, 1986), esta preciosa copla que habla de las dos prisiones: una que me tiene a mí y otra que me tengo yo.

que me atormentan aquí

la una me tiene a mí

y la otra tengo yo.

Y aunque de la una pueda

que me tiene libertarme,

de la otra que me queda

jamás espero soltarme.

Ya no espero, triste, no,

verme libre cual nací,

que, aunque me suelten a mí,

no puedo soltarme yo.

"Cárcel tengo por fuera,

cárcel por dentro,

voy vagando y vagando,

puerta no encuentro:

tener no me importara

cárcel por fuera,

si de la de aquí adentro,

salir pudiera.

Veo el campo a lo lejos

por la ventana,

tristeza y esperanza,

noche y mañana.

Allí crece la yerba

de primavera,

esperanza y tristeza,

luz y quimera."jueves, 10 de febrero de 2022

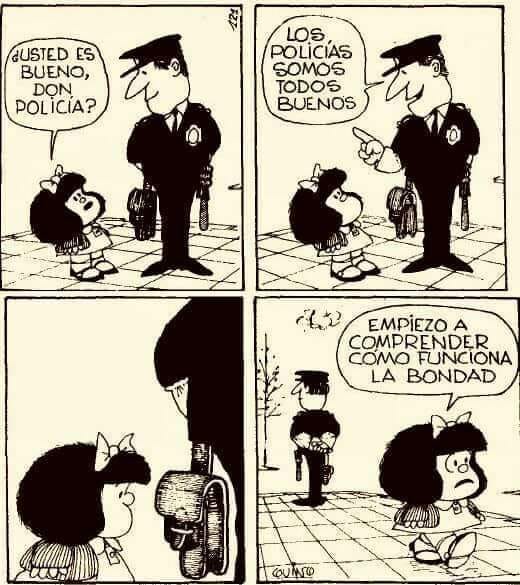

La porra y el bastón

Leído este

alegato treinta y ocho años después -ignoro si el presidente del gabinete socialista leyó la carta, lo que sí es cierto es que si la leyó,

hizo caso omiso, o sea ningún caso de la recomendación de Chicho-,

resulta que me entero ahora de que el Ministerio del Interior sustituye las

porras de goma por porras extensibles metálicas: más

de veinte mil de dichas porras de acero cuyo precio

asciende a los dos millones de euros (unos ochenta euros cada una),

llamadas eufemísticamente 'bastones policiales extensibles', y

“bastones policiales defensivos', van a ser empleadas

principalmente por los policías destinados en

Seguridad Ciudadana y las Unidades de Intervención Policial, más

conocidos como antidisturbios. Obsérvese cómo ha desaparecido la palabra "porra" sustituída por el eufemismo "bastón", en apariencia, aunque sólo en apariencia, menos agresivo, porque el bastón tiene un uso primordial que es apoyarse en él al caminar, y secundariamente puede servir para golpear, pero en el caso de la porra su uso único es como arma de aporreo.

Estos bastones, hechos con acero o aleación de máxima calidad, pasan de los 26 centímetros cuando está plegados a un poco más del doble en toda su extensión y pesan poco más de medio quilo. Se trata, siempre según el Ministerio, de un elemento de fácil portabilidad que va siempre con el policía, discreto, dado su reducido tamaño" y poseedor además de "un efecto psicológico disuasorio por su efecto ruidoso al desplegarse".

La Dirección General de la Policía también ha elaborado un protocolo específico sobre su uso en el que se detalla que, en caso de golpear con el bastón extensible a una persona, el agente deberá evitar hacerlo en vertical “de arriba hacia abajo”, además de no hacerlo “bajo ningún concepto” en “la cabeza, cuello, clavícula o columna vertebral”, prohibiéndoles a los agentes que lo usen como “técnica de estrangulación”. Dicho protocolo añade que estas defensas solo se utilizarán para “reducir, inmovilizar o detener” a personas que muestren “una resistencia activa que ponga en riesgo a los agentes o terceras personas”, que pueden actuar de manera violenta o lo hayan hecho, que amenacen con un arma blanca u otro objeto peligroso o estén a punto de poner en riesgo su vida. Y siempre después de “haber agotado las vías de diálogo, negociación y mediación previas”. El protocolo prohíbe usarlas “con mujeres embarazadas o con menores de edad penal [hasta los 18 años] siempre que esta condición sea perceptible”, así como “con personas de edad avanzada o personas débiles de salud”.

Estas armas, además, poseen una mayor resistencia y dureza que las tradicionales defensas semirrígidas, así denominan a las tradicionales porras de goma, portando además en su extremo final una punta de polímero endurecido, se supone que para mayor contundencia, lo que no corresponde -esto no se le escapa a nadie un poco espabilado- al principio que debe guiar la actuación de los cuerpos policiales de procurar la menor lesividad posible.

sábado, 14 de agosto de 2021

"Tú, cuya mano..."

Tengo para mí que el bellísimo poema de Agustín García Calvo (1926-2012) "Tú, cuya mano..." (incluido en su libro Canciones y Soliloquios, núm. 5, publicado por editorial Lucina, Madrid 1982) puede estar inspirado en un verso que Propercio le dedicó a Cintia (1.11.23): tu mihi sola domus, tu, Cynthia, sola parentes: Tú sola eres mi hogar, tú, Cintia, mis padres. Que también puede entenderse como: Tú eres mi único hogar, tú, Cintia, mis padres. Y teniendo en cuenta la polisemia de "domus" en latín: podríamos entender que no sólo es su hogar, sino también su casa, su familia e incluso su patria.

de un fuego transparente las espaldas,

cuyos ojos en claros naufragios hundieron

algunos principios elementales de mi alma,

tú eres mi patria.

Tú, que no tienes apellido,

que no sé si eres pájaro o si alcándara,

que de todos tus brazos las letras de plomo

cayéndose han ido, como si fueran nueces vanas,

tú eres mis padres

y mi patria.

Tú, que ni tú te acuerdas dónde

tendiste a orear las nubes blancas,

que de tantos amores que tienes confundes

el nombre de todos los días de cada semana,

tú eres mi Dios

y mis padres

y mi patria.

Tú, que tan dulcemente besas

que el cielo bocabajo se volcaba,

y que no se sabía de quién ya la lengua,

de quién la saliva, de puro sabrosa y templada,

tú eres mis leyes

y mi Dios

y mis padres

y mi patria.

Tú, que apacientas calaveras

por las praderas de la verde África

y a los rojos leones les echas de pasto

las rosas de leche de luna de Nuruquimagua,

tú eres mi ejército

y mis leyes

y mi Dios

y mis padres

y mi patria.

Eres mi ejército y mis leyes

y mi Dios y mis padres y mi patria,

y el ejército y Dios y las leyes y todas

las patrias y padres se creen que tú no eres nada:

que no eres nada.