En

la táctica del hoplita o soldado griego de infantería que usaba armas

pesadas, el escudo como arma defensiva que era no solo servía para

proteger el propio cuerpo, sino también el flanco del

compañero más cercano dentro de la falange, y por honor no debía

perderse.

El

poeta griego Arquíloco de Paros (siglo VII antes de JC) es también el primer desertor del que tenemos noticia en la literatura occidental. Se atreve, por

primera vez, a confesar en dos dísticos elegíacos cómo escapó de

una batalla arrojando su pesado escudo. Para un griego de aquella

época no había nada más deshonroso que ser tachado de cobarde, lo

que además estaba tipificado como delito: ἀποβεβληκέναι

τὴν ἀσπίδα haber tirado el escudo. Pero

Arquíloco, a pesar de eso, se muestra muy contento de haber salvado

el pellejo en ese trance bélico y aún se permite bromear con

desenfado, diciendo que se vaya al infierno el escudo y que ya se

comprará otro igual o mejor, inaugurando una tradición que llega hasta

nuestros días:

Porta

un tracio, ufano, mi escudo, que, yo en una mata,

irreprochable

arnés abandoné a mi pesar.

Pero

salvé mi pellejo. ¿A mí qué me importa el escudo?

¡Púdrase!

Otro que no sea peor compraré.

Estamos

muy lejos del heroísmo homérico y épico. Hemos inaugurado la

modernidad. El escudo de Arquíloco es el escudo que mi madre, una

adusta espartana, me dio cuando partí a la guerra diciéndome

lacónicamente: "Vuelve con él como un valiente o sobre él

muerto o herido en combate después de demostrar tu valor". Yo

arrojé el escudo, nos dice Arquíloco, en el campo de

batalla, y eché a correr dándole la espalda al enemigo. La verdad

es que lo solté porque pesaba mucho. Si no hubiera pesado tanto no

habría sentido la necesidad imperiosa de desembarazarme de él

arrojándolo a unos matorrales.

Por eso lo tiré en medio del fragor de la batalla cuando salí corriendo para poner a salvo mi vida como un cobarde que huye del combate. Conmigo empezó el poco heroico heroísmo moderno y la deserción de las armas.

Por eso lo tiré en medio del fragor de la batalla cuando salí corriendo para poner a salvo mi vida como un cobarde que huye del combate. Conmigo empezó el poco heroico heroísmo moderno y la deserción de las armas.

Horacio,

en la oda séptima del libro segundo, dedicada a Pompeyo, un viejo

camarada del ejército republicano, con quien había sufrido la

derrota de Filipos, reconoce, en la espléndida traducción en prosa

de José Luis Moralejo, que él también tiró su escudo: “A tu lado supe lo que fue Filipos, y la

huida a toda prisa, la adarga malamente abandonada, cuando el valor

se quebró y los que tanto amenazaban dieron con el mentón en el

suelo polvoriento”. Comenta Moralejo, a propósito del relicta

non bene parmula que Horacio hace suya la vivencia poco heroica

de Arquíloco: “El motivo de la huida ante el enemigo abandonando

el escudo o las armas parece haberse convertido en tópico literario,

pues también aparece al menos en Alceo (fr. 428 Lobel-Page) y en

Anacreonte (fr. 85 Gentili)”.

El

poeta latino Quinto Horacio Flaco, como tribuno que era,

probablemente no tuvo un escudo propiamente dicho, ni se podía

comparar el escudo romano de un legionario (scutum) con la

parmula (escudo pequeño de mimbre, que Moralejo traduce con

el término cervantino “adarga”). Horacio, efectivamente, se hace

eco aquí de lo que seguramente no era ya más que un tópico

literario de poetas griegos que se tildaban a sí mismos de cobardes.

Cualquier romano culto reconocería este guiño literario.

Actuamos cobardemente y nos enorgullecemos de ello, parecen decirnos Arquíloco y Horacio, poetas ambos, porque salvamos el pellejo en aquella ocasión, y, por lo menos, no pasamos a "mejor vida" mediante una muerte homérica y heroica más propia de Héctor o de Aquiles. Sin embargo, conservamos también un verso de Horacio bastante despreciable, por cierto, y tristemente célebre, aquél hendecasílabo alcaico: dulce et decōrum est prō patriā morī. Es por la patria grato y honor morir. Lo escribió Horacio que no murió precisamente en combate por la república, como queda dicho, porque prefirió salvar el pellejo a convertirse en un héroe de epopeya, pero glorificó así a los mártires de la patria, que darían sentido a su vida muriendo por ella, con lo que la muerte se convierte paradójicamente en lo que da sentido a la vida.

Actuamos cobardemente y nos enorgullecemos de ello, parecen decirnos Arquíloco y Horacio, poetas ambos, porque salvamos el pellejo en aquella ocasión, y, por lo menos, no pasamos a "mejor vida" mediante una muerte homérica y heroica más propia de Héctor o de Aquiles. Sin embargo, conservamos también un verso de Horacio bastante despreciable, por cierto, y tristemente célebre, aquél hendecasílabo alcaico: dulce et decōrum est prō patriā morī. Es por la patria grato y honor morir. Lo escribió Horacio que no murió precisamente en combate por la república, como queda dicho, porque prefirió salvar el pellejo a convertirse en un héroe de epopeya, pero glorificó así a los mártires de la patria, que darían sentido a su vida muriendo por ella, con lo que la muerte se convierte paradójicamente en lo que da sentido a la vida.

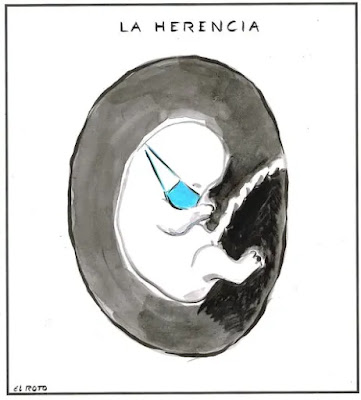

El desertor desconocido, Clifford Harper (1989)

En todo caso, nos hallamos ante algo más que un tópico literario y un lugar común de la literatura: es el elogio y la reivindicación de la figura del desertor. No interesa tanto adónde huye el desertor, sino de dónde y de qué huye: de la guerra. El escudo es el engaño: lo deshonroso no es desembarazarse de él y tirarlo, sino portarlo. El escudo no nos protege, no protege la paz, favorece la guerra. En su defensa se dice que es un arma, valga la redundancia, defensiva, sí, pero nos defiende para que podamos guerrear, por lo que al final es tan ofensiva como la lanza, la espada o la flecha disparada.

En la novela gráfica El desertor desconocido Clifford Harper presenta nueve grabados que homenajean, frente a la figura del soldado desconocido, la no menos noble y heroica figura del desertor desconocido, aquel adolescente, soldado raso, que, aquejado de fiebre patriótica se alistó voluntario, luchó en el frente y abandonó finalmente las trincheras, por lo que se le montó un consejo de guerra y fue condenado a muerte, y murió ejecutado ante un pelotón de fusilamiento.